今日はどうしたんだい?

栄養成分に興味を持ってくれて嬉しいよ

じゃあ今日はビタミンDの話をするね

Contents

ビタミンDの働き:メリット・デメリット

ビタミンDはカルシウムとリンの吸着を高めることで骨の健康を増進するビタミンです

食事やサプリメントにより摂取されたビタミンDは小腸で吸収され、キロミクロンに組み込まれると、リンパ管を経て体内を循環し、肝臓に貯蔵されるのです

体内ではプロビタミンD(ビタミンDの前駆体)である7ーデビドロコレステロールが合成されます

また、カラダが紫外線に当たると、7ーデビドロコレステロールは皮下でビタミンD3に変わり、血中に吸収され肝臓に蓄積されます

食品から摂取できるビタミンDにはキノコ類に含まれるD2と、動物性のD3があり、どちらのビタミンDも肝臓と腎臓を経て活性型ビタミンDへと変わり、小腸で作用を発揮します

画像引用:江崎グリコ

ビタミンD摂取による効果[メリット]

ビタミンDの摂取による効果(メリット)としては次が挙げられます

- 骨の形成骨の石灰化を促進

- 神経伝達に関わる成分

- 血液凝固に関わる成分

- 筋肉収縮に関わる成分

活性型ビタミンD=小腸においてカルシウムとリンの吸収を促進して骨にカルシウムを沈着させて骨を強くする作用や甲状腺ホルモンや副甲状腺ホルモンと協力することで血中のカルシウム濃度を安定させる働きがあります

ビタミンDとカルシウムの関係性

カルシウムは神経伝達や筋肉収縮に重要なミネラルであり血中濃度が一定になるように調整されています

これに関わっているのがビタミンDと甲状腺ホルモン(カルシトニン)と副甲状腺ホルモン(PTH)です

食事の摂取により血中のカルシウム濃度が上がるとカルシトニンの作用で骨にカルシウムを沈着させ、血中濃度を下げます

また血中カルシウム濃度が下がるとPTHが活性型ビタミンDの合成を促進し、さらに腸管からの吸収を促進し骨のカルシウムを血中に溶出することで血中濃度を上昇させます

以上からビタミンDと甲状腺ホルモン(カルシトニン)と副甲状腺ホルモン(PTH)はカルシウムのコントロールに欠かせない関係と言えます

ビタミンD摂取による過剰症、欠乏症[デメリット]

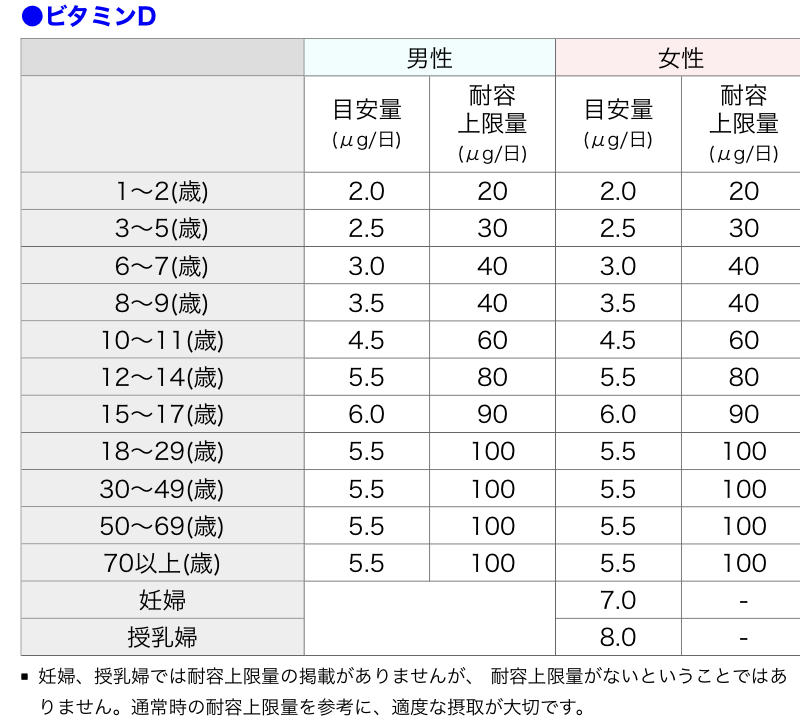

先ほどビタミンDの摂取量の目安を表示しましたが摂取量の過不足によって生じる効果(デメリット)もあります

こちらではビタミンDのデメリットについて解説します

ビタミンD過剰摂取による過剰症

- 肝油などのサプリメントを取りすぎると腸管からのカルシウムの吸収が過剰になり高カルシウム血症を引き起こします

- 食欲不振

- 体重減少

- 症状が悪化すると腎臓や動脈などにカルシウムが沈着し、腎臓障害や動脈硬化へと繋がります

ビタミンDの摂取不足による欠乏症

- 関節の腫れや骨の変形が起こるクル病

- 骨の石灰化障害を伴う骨軟化症や骨粗鬆症

- 肝臓や腎臓の障害などによるビタミンDの活性障害

ビタミンDの生成不足になりやすい日射量の少ない地域に多く見られる

症状としては、乳幼児期では関節の腫れや骨の変形が起こるクル病や成人期では骨の石灰化障害を伴う骨軟化症や骨粗鬆症などがあります

また、肝臓や腎臓の障害などによりビタミンDの活性化が障害されることがありますが、その場合ビタミンDの投与では効果がないので活性型ビタミンDの投与が必要となります

ビタミンDの効果的な摂取方法

ビタミンDは熱や光、酸化に対して比較的安定しています

ビタミンDは食事として取るほかに日光に当たることで紫外線により皮下で合成されます

このため紫外線の少ない午前中に1日10分から20分程度の日光浴をすることが体内のビタミンDの合成に繋がります

また、日照の少ない地域や季節、屋内で過ごすことが多い高齢者や病人は食事からビタミンDの摂取量を安定させる必要があります

ビタミンDを食事によって効率よく取る有効な方法としてはビタミンDは脂溶性なので、ごまやピーナッツなどの種子類と一緒に食べると吸収率が高まります

また油脂と一緒に調理することでも吸収率が高まります

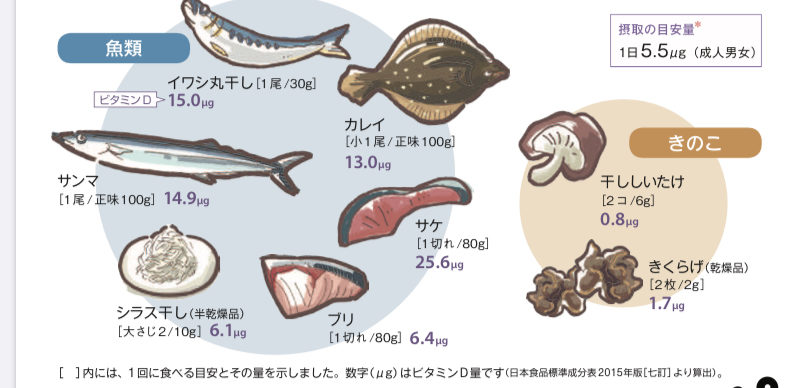

ビタミンDを多く含む食品

画像引用:公益財団法人骨粗鬆症財団

ビタミンDは野菜や穀類にはほとんど含まれません

多く含むのは魚類で上記の他にも、あんこうの肝、さんま、鮭、白子、カツオ、塩辛などに豊富に含まれています

また、キクラゲや椎茸、干し椎茸などのキノコ類にも多く含まれています

ビタミンDの働き:メリット・デメリットとビタミンDを含む食品//まとめ

ビタミンDの摂取によるメリット

- 骨の形成骨の石灰化を促進

- 神経伝達に関わる成分

- 血液凝固に関わる成分

- 筋肉収縮に関わる成分

ビタミンD過剰摂取によるデメリット

- ビタミンD過剰摂取による過剰症

- 肝油などのサプリメントを取りすぎると腸管からのカルシウムの吸収が過剰になり高カルシウム血症を引き起こします

- 食欲不振

- 体重減少

- 症状が悪化すると腎臓や動脈などにカルシウムが沈着し、腎臓障害や動脈硬化へと繋がります

- ビタミンDの摂取不足による欠乏症

- 関節の腫れや骨の変形が起こるクル病

- 骨の石灰化障害を伴う骨軟化症や骨粗鬆症

- 肝臓や腎臓の障害などによるビタミンDの活性障害

ビタミンDの働きはわかったかな?

カラダにとって必要な栄養だけどちょうど良い量があるんだね!

多くても少なくてもダメなんだ。

だから食事のバランスがとても大事なんだよ。

あと、たまには日光浴します!

また話が聞きたくなったらいつでもおいで!

バイバイ!

解説者 プロフィール

20年以上の調理歴を持つ食生活アドバイザー®️SAKU

豊かな食生活を未来へつなぐためにブログを通して

食に関する様々な情報を発信する人

関連カテゴリー:栄養成分