解説者プロフィール

20年以上の調理歴を持つ食生活アドバイザー®️SAKU

Contents

ビタミンAの働き:メリット・デメリット

ビタミンAとは脂溶性のビタミンで目の機能、皮膚や粘膜の健康を保つ効果があると言われてます

ビタミンAは肉・魚など動物性食品(特にレバーや肝油)に多く含まれています

また、緑黄色野菜に含まれているβ-カロテンは必要に応じて体内でビタミンAへと変わりますので、プロビタミンA(ビタミンAの前駆体)と呼ばれていてプロビタミンAには下記のようなものがあります

プロビタミンA(ビタミンAの前駆体)

- β-カロテン

- α-カロテン

- y-カロテン

- クリプトキサンチンなど

また、ビタミンAは脂溶性で90%ほどは肝臓に蓄えられる性質があるので摂取量が多いと過剰症のリスクが高まりますので、注意が必要です

画像引用:江崎グリコ

ビタミンA摂取による効果[メリット]

ビタミンAの摂取による効果(メリット)としては次が挙げられます

- 皮膚や粘膜を正常に保つことでウィルス感染を防ぐ

- β-カロテンによる抗酸化作用

- カラダの成長を促進する

- 暗所での視力を保つ

ビタミンAは皮膚や粘膜、消化管などの機能を守り、ウィルスによるカラダへの感染を抑止します

プロビタミンAであるβ-カロテンには活性酸素を除去する抗酸化作用があり心筋梗塞、脳血管疾患、ガンなどの生活習慣病の予防に有効とされています

また、カラダの成長を促進したり、細胞の増殖・分化のコントロール、免疫力を高める働きがあります

ビタミンAはオプシン(タンパク質)とともに、網膜で光を感じ取る物質「ロドプシン」を生成し、そのロドプシンの働きにより暗所でもある程度は視力を保つことが可能なのです

ビタミンA摂取による過剰症、欠乏症[デメリット]

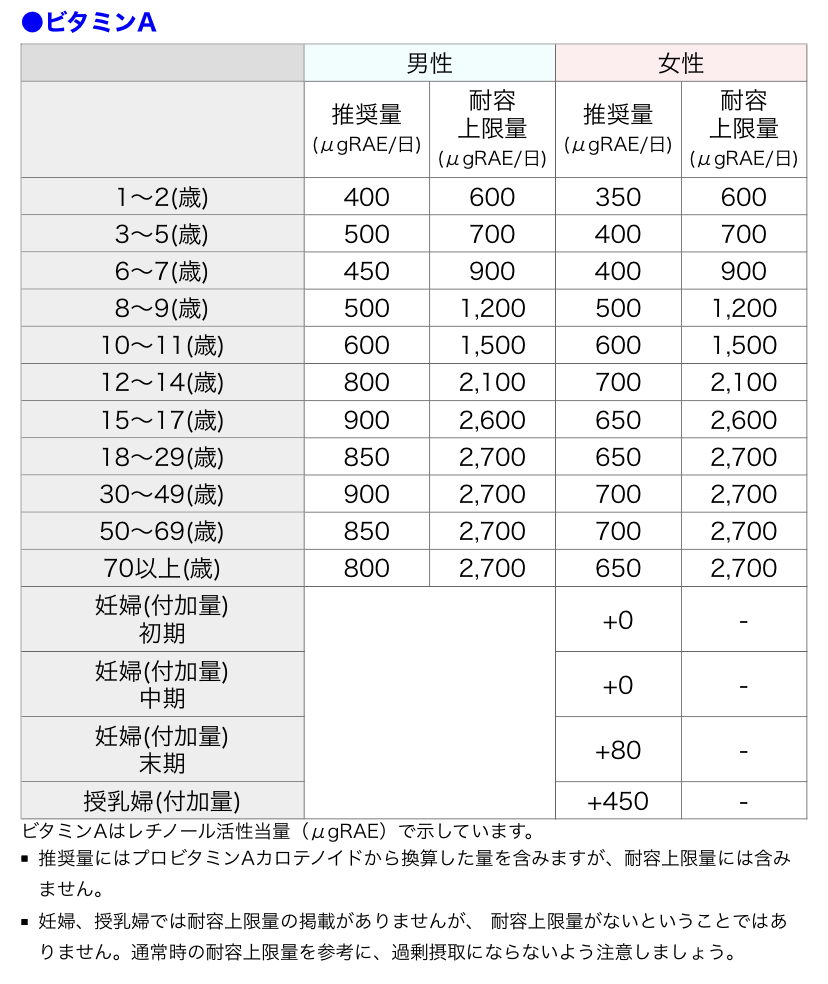

先程、ビタミンAの摂取量の目安を示しましたが、摂取量の過不足によって生じる効果(デメリット)もあります

こちらではビタミンAのデメリットについて解説します

ビタミンA過剰摂取による過剰症

急性の過剰症

- 頭蓋内圧の上昇による脳の圧迫が起こり、頭痛、吐き気、嘔吐が起きることがあります

慢性的な過剰症

- 成長の停滞

- 体重減少

- 関節痛

- 甲状腺機能の低下

- 脂肪肝など

細胞の増殖、分化に関わっているため妊娠初期の過剰摂取による胎児の奇形が報告された例もありますから、特に注意が必要です

β-カロテンは過剰摂取による症状はありません

ビタミンAの摂取不足による欠乏症

- ロドプシン不足による暗所での視力(暗順応)の低下、悪化すると夜盲症となる

- 上皮細胞の角質化によって皮膚や粘膜が乾燥することによる口腔、呼吸器、泌尿器の機能低下

- 感染症への抵抗力(免疫力)の低下

ビタミンAの効果的な摂取方法

ビタミンAは水に溶けず、熱にやや不安定です

体内でビタミンAとなるプロビタミンAであるβ-カロテンは緑黄色野菜に多く含まれ、過剰症もありませんので積極的に摂取してください

しかし、β-カロテンには12分の1ほどしかビタミンAとしてのチカラがありませんから、β-カロテンによってビタミンAを賄うことは不可能でしょう

ビタミンAを効率よく摂る有効な方法としてビタミンAは脂溶性のビタミンですから油脂と一緒に摂取すると吸収率が高まります

油脂で炒めたり、油分を含むゴマやナッツ類と和えたりすることでビタミンAを効率よく吸収しましょう

ビタミンAを多く含む食品

ビタミンAとプロビタミンAを含む食品 (100gあたり)

画像引用:森永製菓https://www.morinaga.co.jp/protein/columns/detail/?id=186&category=health

ビタミンAの働き:メリット・デメリットとビタミンAを含む食品//まとめ

テキストを

解説者プロフィール

20年以上の調理歴を持つ食生活アドバイザー®️SAKU

豊かな食生活を未来へつなぐためにブログを通して

食に関する様々な情報を発信する人

関連カテゴリー:栄養成分